病院について

| 名 称 | 医療法人社団 松仁会 内田病院 |

|---|---|

| 会 長 | 内田 實 |

| 理事長 | 内田 敦子 |

| 院 長 | 鍋島 紀滋 |

| 所在地 | 〒615-0925 京都市右京区梅津大縄場町6-9 TEL.075-882-6666 FAX.075-882-1336 |

| 診療時間 | 月・水・木曜日 9:00~12:00、17:30~19:30 火・金・土曜日 9:00~12:00 |

| 休診日 | 日・祝日 |

| 診療科 | 内 科、 外 科、 整形外科、 形成外科、 皮膚科、 循環器内科、 小児科、 消化器外科、 消化器内科、 呼吸器外科、 麻酔科(ペインクリニック)、 放射線科、 泌尿器科、 リハビリテーション科、 婦人科、 神経内科、 健康診断、 人間ドック、 栄養指導 |

| その他 | 訪問看護 美容(シミ取り・プラセンタなど) 化粧品販売 |

| 施設基準 | 施設基準一覧 |

- 昭和55年4月

- 内田病院開設(22床)

- 昭和59年9月

- 内田病院増床(35床)

- 昭和62年12月

- 内田病院増改築工事完成(63床)

- 平成3年9月

- CT画像診断室 増改築

- 平成18年4月

- 法人化に伴い、「医療法人社団 松仁会 内田病院」となる。

- 平成25年7月

- 院外処方となる。

- 令和7年9月

- 内田病院減床(60床)

入院期間が180日を超える患者様につきましては、入院料及びその療養に伴う世話その他の看護に係る料金として1日につき、入院基本料の15%に相当する額を徴収いたします。詳細は受付におたずねください。厚生労働大臣が定める掲示事項(告示 第1条関連)

当院では近畿厚生局に下記の届出を行っています。 施設基準一覧

地域一般入院料3

当院の一般病床については、日勤・夜勤合わせて、入院患者15人に対して1人以上の看護職員の配置(地域一般入院料3)をしています。併せて、入院患者30人に対して1人以上の看護補助者を配置(看護補助加算1)しております。

令和6年10月より長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を医療上の必要性なく、患者さんの希望で処方した場合は、選定療養費(健康保険対象外の特別な料金)が別途かかります。

※医療上の必要性がある場合や在庫状況等で後発医薬品の提供が困難な場合は、健康保険の対象となります。

当院は、入院時食事療養/生活療養(1)(食)第1164号の届出を行っております。入院患者様へのお食事は、管理栄養士の管理のもとに、適時(夕食については午後6時以降)、適温にて提供しております。

【 食事療養負担額 】

| 一般(70歳未満) | 70歳以上 | 標準負担額 | |

|---|---|---|---|

| 一般(70歳未満) | 現役並み | 510円 | |

| 低所得者(住民税非課税の方) | 区分Ⅱ | 90日までの入院 | 240円 |

| 91日以降の入院 | 190円 | ||

| 区分Ⅰ | 110円 | ||

| 指定難病及び小児慢性特定疾患の方 | 300円 | ||

当院では、令和5年8月18日よりマイナンバー保険証によるオンライン資格確認普及により、以下の体制整備を行い、質の高い医療の提供に努め、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の算定を行っておりました。

- ◇

- オンライン資格確認を行う体制。

- ◇

- 薬剤情報・健診結果などの情報を取得・活用して診療を行う体制。

- ◇

- 初診時の問診票を通じて患者様の診療情報を取得・活用する体制。

令和6年6月1日の診療報酬改定により、新たに「医療情報取得加算」を初、再診時に算定します。

| 区 分 |

マイナ保険証利用 (情報取得同意) |

点 数 |

|---|---|---|

| 初 診 | する | 1点 |

| しない | 3点 | |

| 再 診 (3月に1回) |

する | 1点 |

| しない | 2点 |

正確な情報を取得・活用する為、マイナンバー保険証の利用にご協力お願い致します。

マイナ保険証(健康保険証利用登録されたマイナンバーカード)を専用機にかざすだけで必要な情報を確認できます。

- ※

- 従来の健康保険証もこれまで通りご利用いただけます。

詳しくは、

「厚生労働省マイナンバーカードの健康保険証利用について」をごらんください。

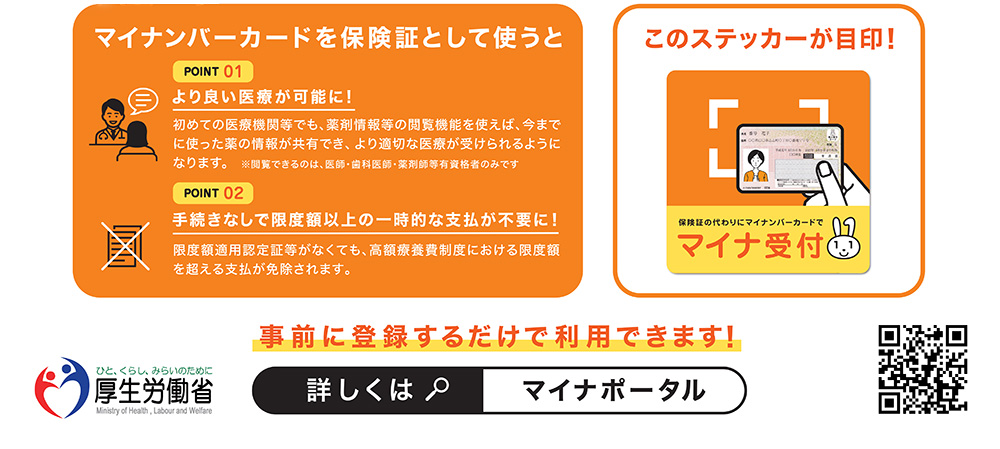

マイナ保険証(保険証登録されたマイナンバーカード)をお持ちの場合、下記書類のご持参は不要です。

- ・

- 保険者証類

(健康保険被保険者証/国民健康保険被保険者証/高齢受給者証等)

- ・

- 被保険者資格証明書

- ・

- 限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証

- ※

- 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。

ただし、世帯の中に収入申告をされていない方がいる場合は、各市役所窓口で収入申告が必要な場合がありますので、事前に各市役所へお問い合わせください。

- ※

- 保険料の滞納がある世帯の方(短期証世帯の方)は、医療機関等の窓口で限度額適用認定証等を提示する必要があります。

- ※

- 市町村の公費受給者証(子ども医療、心身障害者、ひとり親等)のオンライン資格確認はまだできませんので、お持ちの方は今まで通り紙の公費受給者証をご持参くださるようお願いいたします。

- ※

- マイナ保険証のご利用は、「マイナポータル」にて事前の登録が必要です。

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進して いく観点から領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書(外来・入院医療費明細書)を無料で発行することとしております。

明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されておりますのでその点をご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。

現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。

当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。

一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。

一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。

- ※

- 一般名処方とはお薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。